「いとこ」という言葉は、日本語の中でも家族関係を示す重要な言葉の一つです。しかし、日常会話では単に「いとこ」と呼ぶことが多いものの、正式な文書や親族関係を正しく伝える際には、性別や年齢に応じた適切な漢字表記を使い分ける必要があります。

本記事では、「いとこ」に関する漢字の使い分けについて詳しく解説し、どのような場面でどの表記を用いるべきかを説明します。また、日本の伝統的な家族観や地域ごとの呼称の違いにも触れながら、より深く理解できるようにしています。

漢字の正しい使い分けを知ることで、文章の正確性を高めるだけでなく、親族との円滑なコミュニケーションにも役立てることができます。ぜひ本記事を参考に、「いとこ」に関する知識を深めてみてください。

いとこの漢字使い分けの基本

いとこの意味と続柄の解説

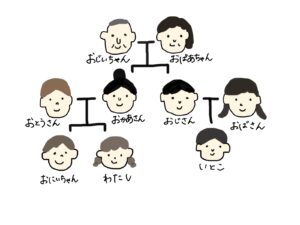

「いとこ」とは、両親の兄弟姉妹の子供、つまり自分にとっての叔父・叔母の子供を指します。親等で考えると、いとこ同士は「四親等」に該当し、法律上も親族関係にあたります。また、いとこ同士は家族の中でも特に近しい存在であり、親戚付き合いにおいて重要な役割を果たすことが多いです。

日本の伝統的な家族観において、いとこは兄弟姉妹と同様に親しい関係を築くことが一般的でした。特に親族間の行事や冠婚葬祭などの場面では、いとこ同士が助け合い、交流を深めることが奨励されてきました。

また、いとこ同士の関係は法律的にも特別な意味を持ちます。例えば、いとこ同士の結婚は日本の法律では認められており、これは兄弟姉妹間の結婚が法律で禁止されているのとは対照的です。そのため、いとこ同士の親密な関係が、家族や社会の中でどのように認識されてきたかを理解することは重要です。

現代では、核家族化が進む中で、いとこ同士の交流が少なくなる傾向にありますが、それでもなお、家族の集まりや親戚付き合いの中で大切な存在として意識され続けています。

どの漢字を使うべきか?「従兄弟」と「従姉妹」

「いとこ」を表す漢字には、性別によって異なる表記が存在します。

- 従兄弟(じゅうけいてい):男性のいとこを指す総称

- 従姉妹(じゅうしまい):女性のいとこを指す総称

「いとこ」の性別による呼称の違い

さらに詳しく分類すると、以下のように細かく使い分けが可能です。

- 従兄(じゅうけい):年上の男性のいとこ

- 従弟(じゅうてい):年下の男性のいとこ

- 従姉(じゅうし):年上の女性のいとこ

- 従妹(じゅうまい):年下の女性のいとこ

いとこの性別による書き方

男性いとこと女性いとの漢字

「いとこ」は単独では性別が不明ですが、漢字を使うことで性別を明確にすることができます。

- 男性のいとこ:「従兄」「従弟」

- 女性のいとこ:「従姉」「従妹」

「従兄」と「従姉」の書き方の違い

「兄」「姉」が使われているように、年上かどうかで使い分けます。

- 従兄(年上の男性) vs 従弟(年下の男性)

- 従姉(年上の女性) vs 従妹(年下の女性)

英語での「cousin」の扱い

英語では「cousin」という単語が使われ、日本語のような性別や年齢の区別はありません。そのため、英語圏の文化では「cousin」と表現することで、男女問わず使用できます。

世代ごとのいとこの呼称

年上と年下のいとこの違い

いとこは年齢によっても呼び分けられます。親しみを込めて「〇〇兄さん」「〇〇姉さん」と呼ぶこともあります。また、家族間の付き合いの度合いによっても、呼び方が変わることがあります。例えば、幼少期から頻繁に会っているいとこと、大人になってから交流が始まったいとこでは、関係の親しさが異なり、呼び方も自然と変わることがあります。

さらに、敬称を付けるかどうかは地域や家族の習慣によって異なり、例えば関西圏では「〇〇兄ちゃん」「〇〇姉ちゃん」といった親しみやすい呼び方が一般的なこともあります。一方、関東では「〇〇兄さん」「〇〇姉さん」といった呼び方が使われることが多いです。

いとこの関係性—親等と呼称の考え方

いとこは四親等にあたり、兄弟姉妹とは異なります。特に親族関係の呼び名として意識されることが多いです。親等が離れるほど交流が少なくなる傾向にあり、いとこの子供(はとこ)になると、呼称自体を明確にしないことも増えてきます。しかし、家系図や親族関係を明確にする際には、正式な呼称を用いることが重要です。

また、家族の結びつきが強い地域では、いとこ同士の関係を特に重視し、親戚の集まりなどではいとこ同士が互いに助け合う文化が根付いていることもあります。このように、いとこ同士の関係は、単なる血縁関係にとどまらず、家族間の結びつきや社会的な役割にも影響を与えています。

祖父母世代との関係に見るいとこの変化

昔は親族の関係性を明確にするために、漢字を正しく使う習慣がありましたが、現代では単に「いとこ」と呼ぶことが増えています。しかし、一部の家庭では、年配の親族が若い世代に正しい親族名称を伝えようとする努力をしており、そのような環境では「従兄」「従姉」「従弟」「従妹」などの正確な用語が日常的に使われています。

また、祖父母世代は、いとこ同士の交流を積極的に促す傾向があり、家族イベントや年末年始の集まりで親族関係を深める機会を大切にすることが多いです。このような環境の中で育った人は、いとことの絆がより強くなり、大人になってからも関係が続くケースが見られます。

結婚に伴ういとの呼称

配偶者といとの関係

いとこの配偶者を指す場合は「従兄嫁(じゅうけいよめ)」「従弟嫁(じゅうていよめ)」などの表現を使うことがあります。また、女性のいとこの配偶者は「従姉夫(じゅうしふ)」「従妹夫(じゅうまいふ)」と表記されることがあります。親族の呼称は地域や家系によって異なる場合もあり、結婚によって新たな家族が加わることで、呼称の選び方にも慎重さが求められます。

結婚後、いとこの配偶者との関係は家族行事や親族の集まりに影響を与えることが多いです。特に冠婚葬祭では、親族間の役割が明確になるため、適切な呼称を理解し、正しく使うことが重要です。また、配偶者同士が親しくなることで、いとことの関係もより強固になることが期待されます。

結婚式でのいとの呼び方

結婚式では、親族紹介の際に正式な続柄を使うことが求められるため、「従兄」「従姉」などを明確にすることが重要です。親族代表として紹介される際には、単に「いとこ」とするのではなく、年齢や性別に応じた正式な呼称を使用することで、より礼儀正しい印象を与えます。

また、結婚式のスピーチや親族紹介において、いとこの配偶者をどのように紹介するかも注意が必要です。例えば、新郎新婦の親族として紹介される際には「新婦の従姉妹のご主人」や「新郎の従兄の奥様」といった表現を使うことが一般的です。これにより、両家のつながりが明確になり、円滑な親族関係を築く助けになります。

義理のいとの位置づけ

いとこの配偶者も家族の一員として扱われることがあり、親族としての呼び方が必要になる場合があります。義理のいとことの関係は、直接の血縁関係はないものの、家族の集まりや行事の際には共に過ごすことが増えるため、親しい間柄になることが少なくありません。

また、義理のいとことの関係性は家族の結びつきを強める役割を果たすこともあります。たとえば、法事やお祝い事などで頻繁に顔を合わせる機会がある場合、義理のいとこ同士の交流が深まり、家族ぐるみでの付き合いに発展することもあります。特に、結婚によって家族が増えることで、親族間の関係がより複雑になるため、適切な呼称と関係性の理解が求められます。

さらに、義理のいとこをどのように呼ぶかは、個々の家庭の文化や伝統に大きく影響されるため、家族間で相談しながら、最も適切な呼称を選ぶことが望ましいでしょう。

いとの漢字使用の際の注意点

同じ「いとこ」とは言えない色々な漢字

「いとこ」は親族の呼称として重要ですが、正確な漢字を使い分けることが大切です。

使い分けるべき漢字の一覧

| 表記 | 意味 |

|---|---|

| 従兄 | 年上の男性いとこ |

| 従弟 | 年下の男性いとこ |

| 従姉 | 年上の女性いとこ |

| 従妹 | 年下の女性いとこ |

子どもに伝えたい漢字使用のポイント

家系図を作る際や、親戚を紹介する場面で正しい漢字を教えると良いでしょう。また、学校の授業や家庭での会話の中でも、いとこの漢字の使い分けについて触れる機会を増やすことで、正しい知識を身につけることができます。

子どもに漢字を教える際には、単に書き方を教えるだけでなく、その背景や意味についても説明すると効果的です。例えば、「従兄」は年上の男性、「従弟」は年下の男性を指すことを具体例を交えて伝えると、より理解しやすくなります。

さらに、家族の写真アルバムや系図を活用して、実際の親族との関係性を考えながら学ぶのも良い方法です。例えば、「おじさんの子どもは〇〇くんだから、彼は私の従兄だね」といった形で、実際の人物を例にして説明すると、子どももイメージしやすくなります。

また、子どもが書き取り練習をする際には、いとこの漢字を正しく書くことで、読み書きのスキル向上にもつながります。日常生活の中で自然に使えるようになることを目指し、親子で楽しく学ぶ時間を持つことが大切です。

いとことの関係—家族の一員としての位置付け

いとこの役割と文化的な意義

昔からいとこ同士は親しい関係を築くことが多く、日本の文化においても重要な親族関係の一つです。大家族制度が広く普及していた時代には、いとこ同士が兄弟姉妹のように共に過ごし、日常生活を共にすることが一般的でした。家族のつながりが強く、祖父母や親族と同じ家で暮らすことが多かったため、いとこ同士も互いに深い絆を築きながら成長していました。現在でも、親族同士のつながりを重視する家庭では、いとことの関係を大切にする文化が根付いています。

いとこ同士の関係は、家族間のネットワークを広げる上でも大きな役割を果たします。例えば、家族経営の事業においては、いとこ同士が共同で働いたり、サポートし合うケースも見られます。また、同じ地域に住むいとこ同士は、互いの家庭を行き来することが多く、強い絆を築くことができます。

兄弟姉妹との違い

兄弟姉妹よりは距離があるものの、親族としての繋がりは深い場合が多いです。兄弟姉妹のように一緒に育つケースもありますが、異なる家庭環境で育つため、関係性には個人差が生じます。そのため、いとこ同士の交流は、各家庭の教育方針や生活スタイルによって異なります。

特に年齢が近いいとこ同士は、幼少期に遊び仲間として親しくなることが多いですが、大人になるにつれ交流が減ることもあります。しかし、結婚や子育ての時期を迎えると再び交流が深まることがあり、長い人生の中で関係が変化しながらも続いていくことが特徴的です。

親族の中でのいとこの存在

家族行事や冠婚葬祭では、いとこ同士の交流が重要になることがあります。特に日本の伝統的な文化においては、親族のつながりが重視されるため、いとこ同士が協力して行事の準備や進行を担当することもあります。

また、結婚式や法事の場では、いとこ同士が久しぶりに再会する機会となることも多く、親族の絆を再確認する場面となります。さらに、いとこ同士が結婚することにより、新たな親族関係が生まれ、家族のつながりがさらに深まることがあります。これにより、親族同士の交流がより活発になり、結婚を通じて生じる親戚関係の結びつきが強化される傾向があります。また、伝統的な家族観が根強く残る地域では、いとこ同士の結婚が親族内の結束を高める役割を果たすこともあります。

現代では、核家族化の影響で親族間の交流が減少傾向にありますが、SNSやオンラインツールの活用により、いとこ同士のつながりを維持する方法も増えています。このような変化の中でも、いとこ関係が果たす役割は依然として重要であり、家族の一員として互いに支え合う関係を続けていくことが求められています。

いとの年齢や性別による特徴

年齢差によるいとの呼び方の変化

年齢によって敬称を使うこともあります。「〇〇兄さん」「〇〇姉さん」といった表現も一般的です。特に、年齢差が大きい場合には「〇〇お兄ちゃん」「〇〇お姉ちゃん」といった親しみを込めた呼び方が使われることもあります。一方で、近い年齢のいとこ同士では、名前に「くん」や「ちゃん」を付けることが多く、敬称を省略して呼び合う場合もあります。

また、いとこの年齢差は関係性にも影響を与えます。幼少期は年上のいとこが頼りになる存在となることが多く、一種の兄弟姉妹のような関係を築くことがあります。しかし、大人になるにつれて対等な関係へと変化し、いとこ同士の付き合い方も変わることが一般的です。

性別によるいとの関係の捉え方

昔は性別による関係性の違いが明確でしたが、現代では性別を問わず親しい関係が築かれることが多いです。例えば、かつては男性のいとこ同士は外で遊び、女性のいとこ同士は家庭の中で交流することが一般的でしたが、現在では共通の趣味を通じて性別を超えた親密な関係を築くことも増えています。

また、性別による役割分担が強かった時代には、男性のいとこが一家の大黒柱として親族をまとめる役割を担い、女性のいとこは家事や親族の世話を担当することが多かったです。しかし、現代ではこうした固定観念が薄れ、互いに支え合う関係へと変化しています。

いとこ同士の付き合い方

家族のように親しく接することが多い一方で、適度な距離を保つことも重要です。特に、成長とともに生活環境や価値観が異なってくるため、いとこ同士の関係も変化していきます。

幼少期は一緒に遊ぶ機会が多いものの、進学や就職によって距離が生まれ、交流が減ることもあります。しかし、結婚や親の介護といったライフイベントをきっかけに再び親しくなることも少なくありません。そのため、適度な距離を保ちながらも、お互いに助け合える関係を維持することが大切です。

また、いとこ同士の関係性は、親同士の関係にも影響を受けます。親同士が仲が良い場合、いとこ同士も自然と親しい関係になりやすいですが、親の関係が希薄な場合には、いとこ同士の交流も少なくなる傾向があります。そのため、家族全体のつながりを意識しながら、適切な距離感を保つことが重要です。

いとこの読み方と発音

漢字の読み方の違い

従兄(じゅうけい)・従姉(じゅうし)など、音読みが基本ですが、親しみを込めて訓読みする場合もあります。また、古典文学や歴史資料では、いとこを表す言葉として異なる読み方が記録されていることもあります。例えば、「従兄弟(じゅうけいてい)」のようにフル表記されることもありますが、日常会話では省略して「従兄(じゅうけい)」や「従弟(じゅうてい)」と呼ばれることが一般的です。

また、地方によっては独自の読み方が残っていることもあり、特に古くからの家系を重視する地域では、親族の呼び方に独特の慣習が見られます。そのため、同じ「いとこ」でも、住んでいる地域や家族の伝統によって呼称が異なることがあるため注意が必要です。

地域によるいとこの呼称のバリエーション

地方によっては、「またいとこ」や「はとこ」といった独自の呼び方があります。「またいとこ」は、いとこの子ども(はとこ)ではなく、さらに親等が遠い親族を指すことがあり、家系をたどることで使い方が異なる場合があります。

また、関西地方では「おじいとこ」「おばいとこ」という表現が見られることがあり、これらは目上のいとこに対する敬意を込めた呼び方です。東北地方では、「いとご」や「いとごっこ」など、独特な方言が使われることもあります。

さらに、沖縄では「いーちゅん」といった呼び方が存在し、琉球文化特有の家族観を反映している点が興味深いです。このように、日本全国を見渡すと、いとこの呼称にはさまざまなバリエーションがあり、それぞれの地域の文化や歴史と深く結びついていることがわかります。

いとこの表現とその文化的背景

日本独特の親族関係の表現がいとこに関しても見られます。特に、親族間の呼び方が複雑である日本では、いとこを表す言葉も慎重に使われる傾向にあります。

また、時代ごとに呼称の使われ方も変化しており、平安時代の貴族文化では、いとこを「従者」と呼んで親族の間柄を表現していました。一方、江戸時代になると、武士の家系では親族の絆を重んじる風潮が強まり、「従兄弟」の呼称がより広く使われるようになりました。

さらに、現代においては、家族関係の変化により、親族同士の距離が離れることもありますが、いとこ同士のつながりを維持するために、親族の呼称を大切にすることが求められています。

まとめ

「いとこ」という言葉は、単なる親族関係を表すものではなく、家族の歴史や文化を反映する重要な概念です。本記事では、いとこの性別による漢字の使い分けについて詳しく解説し、それぞれの表記がどのような意味を持つのかを説明しました。

従兄・従弟・従姉・従妹といった漢字表記は、単なるルールではなく、相手への敬意や親族関係の正確な伝達のために重要なものです。また、地域によっては独自の呼び方があることも考慮し、適切な言葉を選ぶことが大切です。

現代では核家族化が進み、いとこ同士の関係が希薄になる傾向がありますが、家族の歴史やつながりを大切にすることで、いとこ同士の絆を深めることができます。正しい言葉遣いを学び、親族とのコミュニケーションをより豊かなものにしましょう。